Site Search

Search within product

第693号 2017(H29) .08-09発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成29年8-9月

本号の内容

§移植たまねぎ安定生産のための窒素分施技術

地方独立行政法人 北海道総合研究機構 農業研究本部

北見農業試験場 研究部 生産環境グループ

主査(栽培環境) 小野寺 政行

§ケイ素,マグネシウムは血液中長寿ホルモン「アディポネクチン」を増やす

・・適度な運動も,野菜の硝酸イオンも同様だった・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

移植たまねぎ安定生産のための窒素分施技術

地方独立行政法人 北海道総合研究機構 農業研究本部

北見農業試験場 研究部 生産環境グループ

主査(栽培環境) 小野寺 政行

Introduction

北海道におけるたまねぎ栽培は,春まき移植作型を基本とし,オホーツク,上川,空知地域を主産地として13,700ha(2015年)作付けされ,漸増傾向で推移している。しかし,収穫量は直近10カ年(2006〜2015年)で574,100〜819,300tと変動が大きく,多量降雨のあった年次や強度の干ばつに遭遇した年次に収穫量が低下している。近未来(2030年代)の気象を予測した報告1)では,豪雨や降水量の増加が指摘されており,このため降水量の影響を受けにくい安定栽培法の確立が急務となっている。

多量降雨に伴う生産性低下の要因としては,排水不良による移植作業の遅れや湿害の発生,さらに基肥窒素流亡による養分不足などが挙げられる。このうち,排水不良に伴う問題は抜本的な排水対策を講じることが肝要となる。一方,たまねぎの現行施肥法2)は全量基肥施用を基本とし,多量降雨時に窒素流亡への対応として追肥技術が指導されているが,環境への窒素負荷が懸案となっている。

また,北海道が推進するYES!clean栽培3)では環境への窒素負荷の低減を目指し,化学肥料施用量に上限値を設けており,こうした場合の対応として追肥は基本的に行わないことから,基肥窒素流亡による養分不足の影響を特に受けやすく,安定生産を図る上で施肥法の改善が必要である。

一方,2013年に開発された移植たまねぎのリン酸減肥技術4)は育苗期のリン酸葉面散布もしくはリン酸強化育苗培土を用いることで本圃のリン酸施肥量を5もしくは10kg/10a減肥できるが,化成肥料やBB肥料を使用している場合は,肥料銘柄を変更しなければリン酸減肥ができない。窒素分施技術との組合せは,肥料銘柄を変更せずに,窒素とリン酸の両成分を施用量の削減で減らすことができるため,両技術を組合せることで両技術の普及拡大が促進されることが期待される。

そこで,道総研では,たまねぎの安定生産および環境への窒素負荷低減を図る効率的な施肥法として,現行の基肥を基本とする体系(全量基肥施用+移植後1月間の多雨時の応急的追肥)に代わる窒素分施技術を開発するとともに,既往のリン酸減肥技術4)と組合せた総合的施肥法改善の効果を実証したので,その成果の概要を紹介する。

2.分施と追肥の違い

追肥とは,多量降雨により肥料ロスが生じた場合などの養分不足を応急的に補うために行う施肥法である。一般にたまねぎでは移植後1カ月間の降水量が100mmを超える場合に土壌窒素肥沃度水準に応じて10a当たり窒素3〜6kgを追肥するが,環境への窒素負荷が懸案となっている。これに対し分施とは,養分吸収パターンへの対応を目的に,全施肥量の一部を生育途中に計画的に施用する施肥法で,追肥に比べて施肥効率が高い。ただし,たまねぎでは最適な分施法(施肥配分,分施時期など)に関する知見が不足していた。

3.窒素分施技術

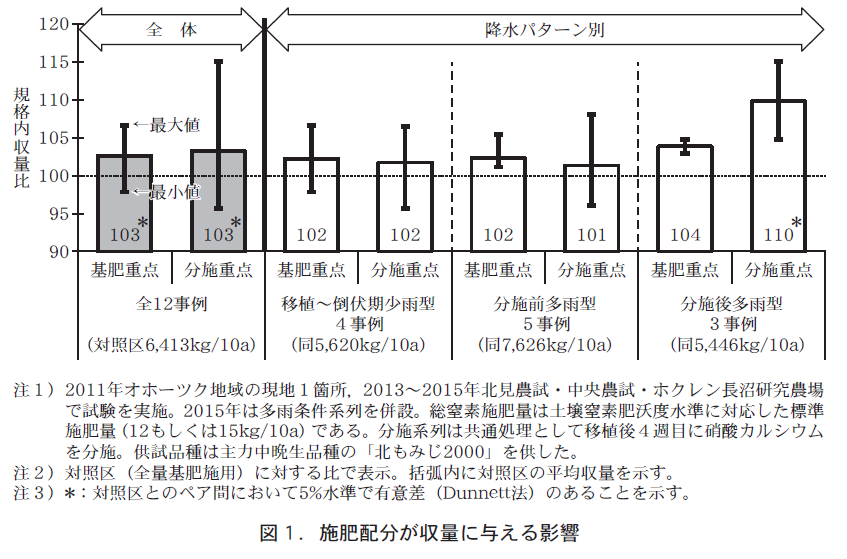

1)施肥配分

気象および土壌条件の異なるたまねぎ主産地において適切な施肥配分について検討した。処理として基肥重点区(基肥:分施=2:1)と分施重点区(同1:2)を設け検討したところ,基肥重点および分施重点の両分施区の収量は,全量基肥施用の対照区よりも全事例平均で共に3%多収であり(図1) ,分施の効果が認められた。ただし,分施重点区は,分施後多雨の年次には増収するものの,移植から倒伏期頃までが少雨の年次や分施直前までが多雨の年次には減収する事例があるなど,その効果は不安定であった。なお,同区で効果が高かった分施後多雨型の年次は出現頻度が10年に約1回と他の降水パターンに比べて極めて少ない。

これに対し基肥重点区は,いずれの降水パターンにおいても対照区と同等以上の生育推移を示すとともに,現行の施肥体系で追肥が必要とされる分施前多雨の年次でも減収せず,収量も対照区に比べて安定して多かった。

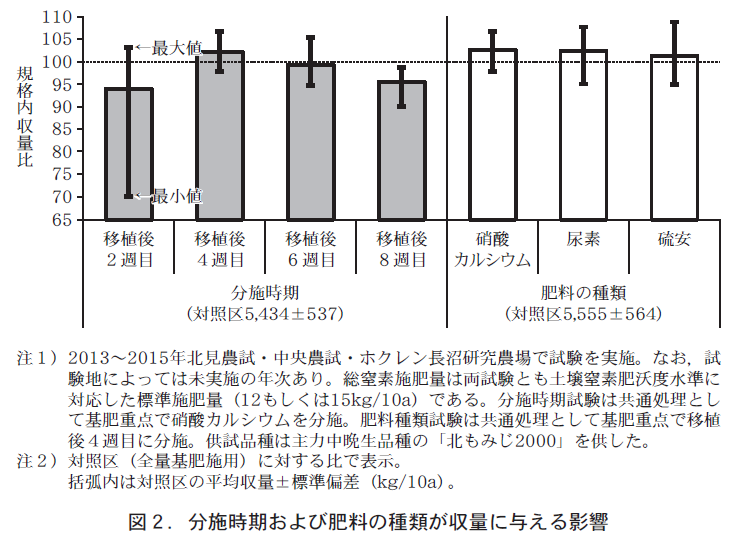

2)分施時期

移植後2〜8週目の期間において適切な分施時期を検討したところ,移植後4週目が最も効果的で,対照区に対する収量比は安定して高かった(図2) 。一方,移植後6週目では分施後の干ばつの影響で肥効が遅れて減収する事例があり,効果が不安定であった。同2週目と8週目では減収する事例が多く,効果が認められなかった。

3)肥料の種類

たまねぎの応急的追肥では硝酸カルシウム(硝酸態窒素)が比較的多く使用されていること,また他の作物の分施や追肥では硫安(アンモニア態窒素)や尿素(尿素態窒素)が一般的に使用されていることから,これらの3種類について施用効果を検討した。

その結果,硝酸カルシウムと尿素の効果は同等であったが,硝酸態窒素を主成分とする速効性の硝酸カルシウムの方が効果はより安定的であった(図2) 。硫安は分施時期前後の干ばつの影響を特に受けやすく,収量変動が大きく効果が不安定であった。

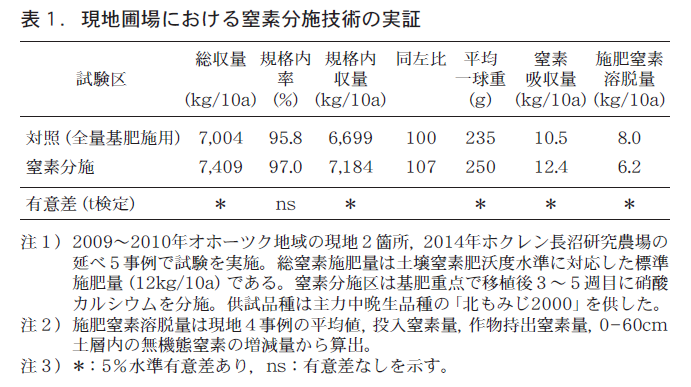

4)窒素分施技術の実証

以上のことから,たまねぎ安定生産のための窒素分施法は, 基肥: 分施=2:1の配分で移植後4週目頃に硝酸カルシウムを分施する方法が最適と結論された。

この分施法の効果を現地圃場を主体に検証した。試験を実施した年はいずれも多雨年となったが,分施区は全量基肥施用の対照区より7%多収であった(表1) 。また,環境への窒素負荷の指標となる施肥窒素溶脱量(肥料ロス)も対照区より少なく,本技術の安定生産および環境負荷低減効果が実証された。

4.リン酸減肥技術と組み合わせた総合的施肥改善の効果

窒素分施技術の導入に際しては,基肥の窒素施肥量を現行の2/3にまで減らすため,現在使用している肥料銘柄をそのまま用いると,リン酸とカリの施肥量も付随して2/3に減る。一般的なたまねぎ畑は熟畑化に伴い土壌のリン酸やカリの肥沃度が比較的高いため,リン酸とカリの施肥量を多少減らしても,たまねぎの生育に不足することはほとんどない。しかし,初期生育の確保に対するリン酸減肥の影響を懸念する生産者は多い。

この懸念は,既往のリン酸減肥技術4)と組み合わせることで解消できる。すなわち,リン酸減肥技術では,育苗期にリン酸を葉面散布すると本畑のリン酸施肥量を5kg/10a,リン酸強化育苗培土を利用する場合は同10kg/10a減らしても,初期生育の向上によって減収しないことが明らかとなっている。このため,窒素分施技術とこの技術を組み合わせれば,基肥窒素量を減らすことに伴うリン酸減肥の初期生育に及ぼす影響を心配する必要はなくなる。

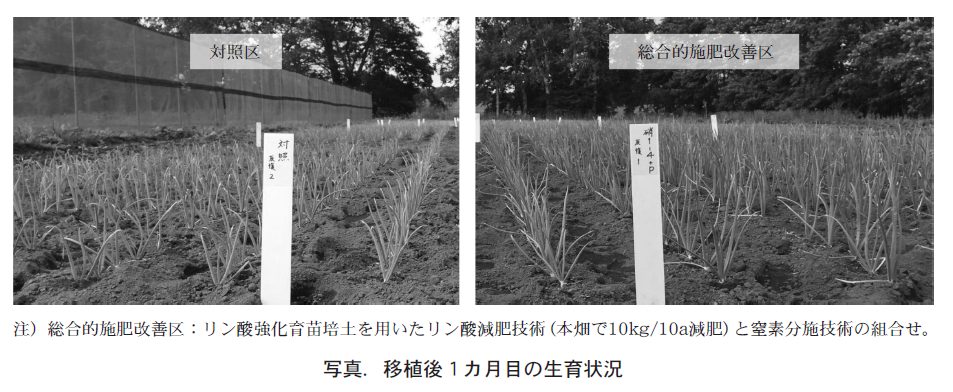

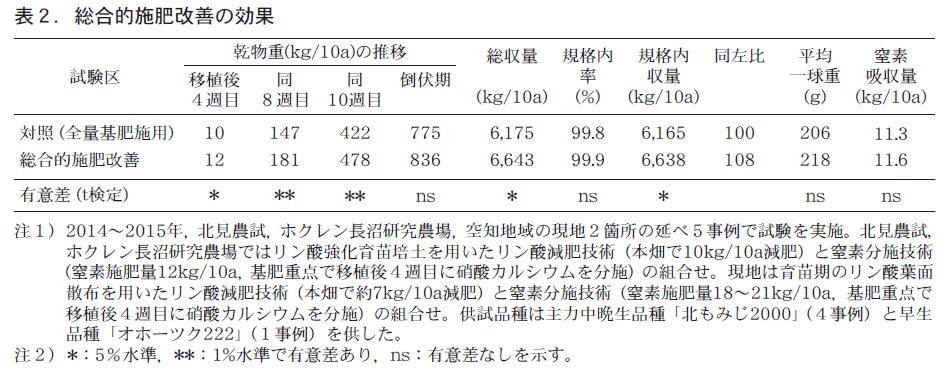

実際,実証試験では両方の技術を組み合わせた総合的施肥改善区で,初期生育の向上と5事例の平均で8%の増収が認められ,両技術の組合せ効果は明らかであった(写真,表2) 。

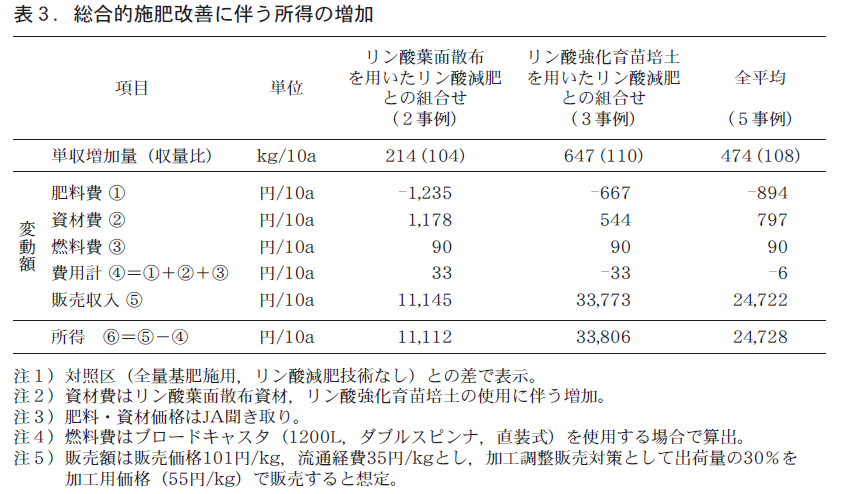

さらに,費用および販売額の増減から総合的施肥改善の経済性を試算すると,リン酸減肥技術の導入により費用が増加しても単収増に伴う販売額の増加で十分に賄え,所得の向上が見込まれた(表3) 。

5.活用面と留意点

本成果は移植たまねぎの安定生産と環境への窒素負荷低減対策として,地域や土壌の種類,品種の早晩を問わず広く活用できる。特に,環境への配慮から応急的追肥を行わないYES!clean栽培では有効な技術と考える。

基肥に化成およびBB肥料を用いている場合は,リン酸減肥技術と組合せると,主に施用量の削減で対応可能であり,両技術の導入が容易となる。

中晩生品種で移植が極端に遅れる場合には,後優り的生育を回避するため,6月中旬までに分施を行うことが望まれる。

【参考文献】

1)中辻敏朗ら 2011.地球温暖化が道内主要作物に及ぼす影響とその対応方向(2030年代の予測) 1.

2030年代の気候予測および技術的対応方向(総論) .

北農78巻,4号 440−448p

2)北海道農政部 2010.園芸作物.北海道施肥ガイド2010.

71−188p.北海道農業改良普及協会,北海道

3)北海道クリーン農業推進協議会.北のクリーン農産物表示制度生産集団登録基準.

北のクリーン農産物表示制度要領・様式集

(http://www.yesclean.jp/crop/d00.html)

4)小野寺政行ら 2014.移植タマネギにおける葉面散布およびポット内施肥を用いたリン酸減肥技術.

土肥誌,85,245−249p

ケイ素,マグネシウムは血液中長寿ホルモン「アディポネクチン」を増やす

・・適度な運動も,野菜の硝酸イオンも同様だった・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

1.適度な運動は糖尿病にもがん予防にも効果がある

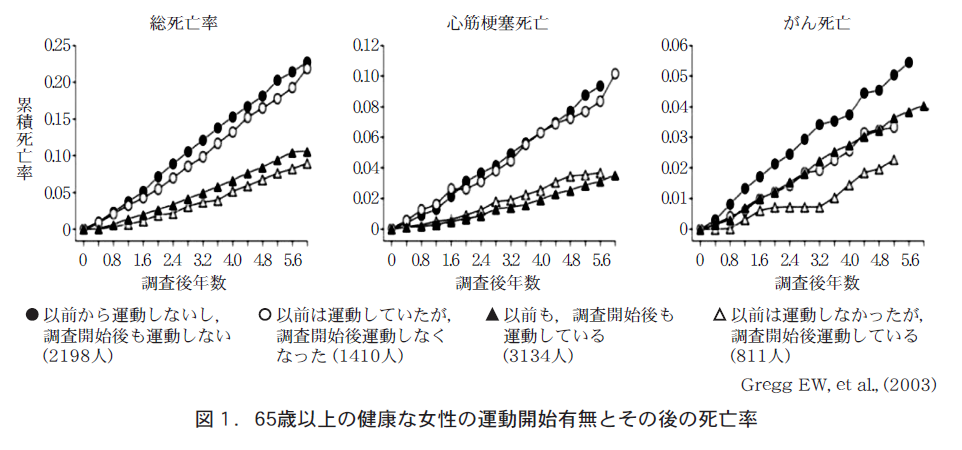

図1は,私には非常に興味深かった(Gregg EW, et al., 2003) 。というのは血管を主とした心筋梗塞による死亡率と,一見無関係と思われる「がん」による死亡率も,いずれも適度な運動によって低下している。

本研究は,65歳以上の健康な女性を対象とした大規模なコホート研究結果だが,今まで運動をあまりしない人,よく運動する人をさらに2群,計4群に分けて調査している。

すると,今まで運動しなかったが,新しく運動をした人(△811人)は,従来のまま,運動しなかった人(●2198人) ,過去にも運動をしていたが,続けて運動している人(▲3134人) ,過去は運動していたが,運動しなくなった人(○1410人)などよりも調査開始から約6年間の累積死亡率が低下している(△▲○●は図1参照) 。

糖尿病の予防,進行防止に運動が効果があるのはよく知られているが,がんに対しても適度な運動(今までよりも1.6km/日多く歩く程度)は,その死亡率を40〜50%低くしている。多くの研究者が引用紹介しているため,内容は多くの方が知っておられる。最近がんと診断された私の知人は,以前はほとんど運動しなかったが,近年は規則正しく過度にならない程度の運動をなさっている。当該論文には過激な運動をされる人々も調査されているが,死亡率低下割合は小さい。私個人は「がん」までもが適度の運動によってこれほどまで死亡率が低下するとは知らなかった。

もう一点の重要なポイントは,両者の病気対策に,運動による両者共通の代謝経路の存在を誰でもが予測できる事である。

2.キーとなる酵素はAMPキナーゼとアディポネクチン(長寿ホルモン)

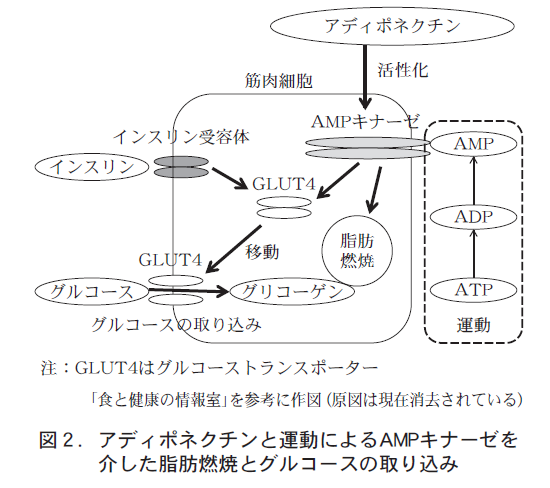

図2は,2011年頃インターネット上で見つけたもので,現在は少し古いため削除されているが,両者の関係がわかりやすいためここに示す。運動は筋肉組織中のATPを多量に消費するため,それを補うために糖・脂質代謝が促進され,ATP生産性を高める。それにはAMPキナーゼの活性化が関与する。

一方,アディポネクチン(長寿ホルモン)もAMPキナーゼを活性化し,図2に示すように糖尿病予防(インスリン抵抗性の改善)等に作用する。

アディポネクチンは,脂肪細胞で最も発現の多いタンパク質として,1996年に大阪大学で松澤裕次教授(現住友病院長)らが発見したものだが,東京大学准教授のYamauchiら(2001)が種々の肥満・糖尿病マウスを用いて,アディポネクチンを投与するとインスリン抵抗性および糖尿病が改善されることを報告している。

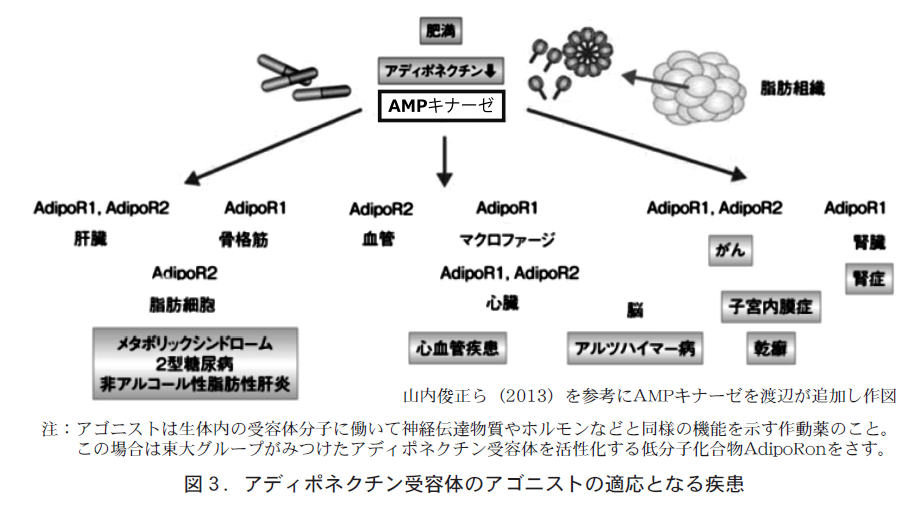

筆者はNHKのためしてガッテン(平成25年10月28日放映)で,アディポネクチンは長寿ホルモンと呼んでもよいほど研究が進んでいることを知った。現在では山内敏正先生達は,図3に示すように「アディポネクチン」の各種臓器にある「各種受容体」(かぎあな2種)を同定し,「アディポネクチン」(マスターキー)の代わりになる「AdipoRon」という薬の開発を目指し,カロリー制限や運動と同様の働きを持ち,アルツハイマー病や「がん」までも抑制する可能性があることを明らかにしている(山内ら,2013) 。この図3には記載されていないが,長寿遺伝子と言われている「サーチュイン1」も活性化することも同グループが2010年発見している。まさに「アディポネクチン」は「長寿ホルモン」と表現しても許される。

理化学研究所・東京大学の2015年の報道発表資料によると,『AdipoR1/AdipoR2の膜貫通部位では,7本のαヘリックスに取り囲まれた空間が細胞膜から細胞内へと続く空洞となり,その中に,1つの亜鉛イオンを結合していた。現在まで,受容体タンパク質で,膜貫通部位に亜鉛を結合したものは知られていない。またアディポネクチンの受容体は亜鉛を構成要素として保持している』そうだ。亜鉛の人体における多様な効果は,アディポネクチンの作用からも理解されやすい。

3.アディポネクチン産生に影響する食事

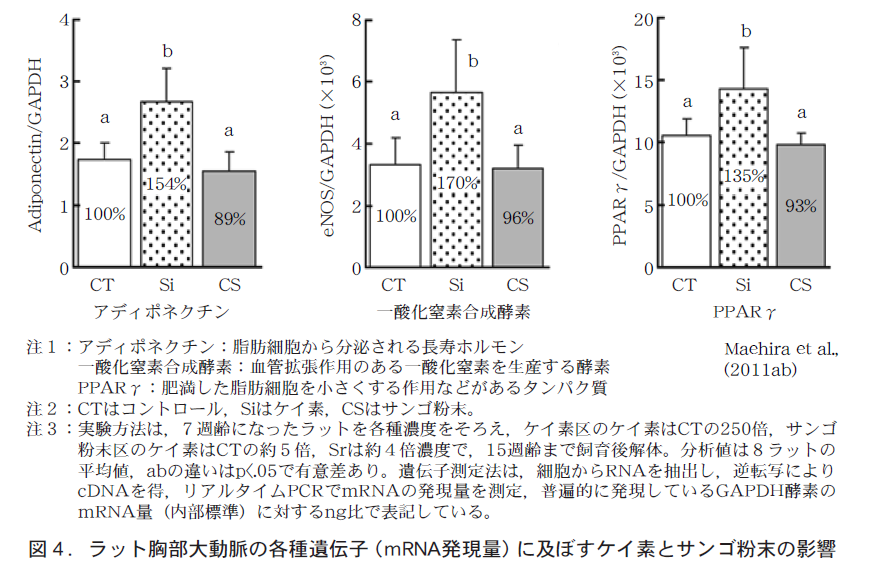

筆者がアディポネクチンの名称に初めて接したのはケイ素の動物への健康効果を調べられていた琉球大学名誉教授の真栄平房子先生の論文(MaehiraF, et al., 2011ab)である。ラットやマウスにケイ素を投与すると骨が丈夫になるだけでなく糖尿病や高血圧も予防できる可能性を各種実験で示され,図4のようなデータも示されていた。

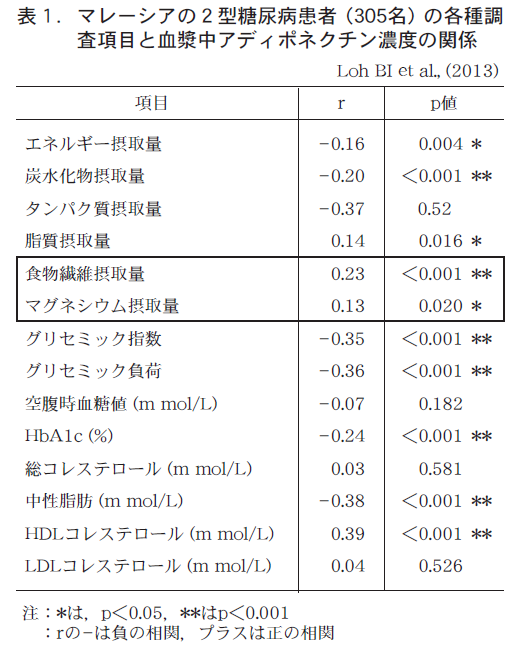

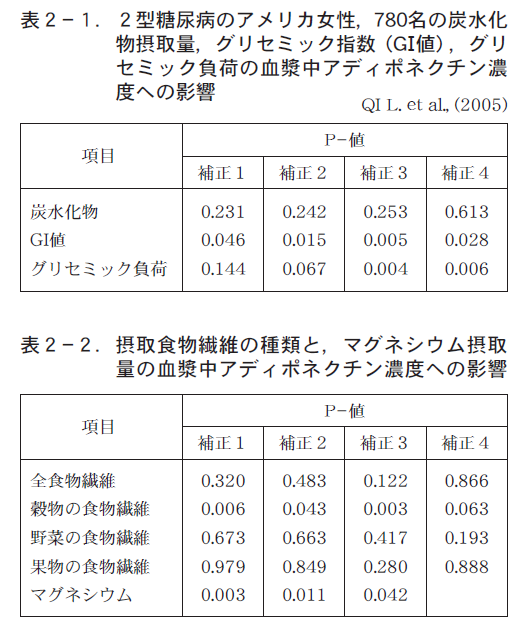

アディポネクチンをキーワードで探すと多くの論文がある。表1,2にその例を示す。炭水化物摂取量が多いと,血液中「アディポネクチン」濃度は低くなる。特に表2−1に示すように血糖値を上げやすいグリセミック指数(GI値)やGI値に炭水化物量をかけたグリセミック負荷が高いと,血液中の「アディポネクチン」濃度が低くなる。

血液分析値の関係では,「アディポネクチン」濃度が低い人はヘモグロビンA1cの値や中性脂肪値が高い。アディポネクチンは糖尿病との関連が非常に大きいことがこれらの表から理解できる。一方,血液中「アディポネクチン」濃度が高い人は表1,表2共通してマグネシウム摂取量が多い。表2−2は,食物繊維のうちでも野菜,果物でなく,穀物の食物繊維が「アディポネクチン」濃度を上げることを明らかにしている。表2はハーバード大学の研究であるがハーバード大学の食品データベースはインターネット上に公表されているため,筆者も確認したのだが,まだケイ素とホウ素の値が入っていない。穀物の食物繊維はケイ素含有率が高い。ハーバード大学の先生方はまだ真栄平先生のご研究を知らないかもしれない。すでにホウ素もケイ素も人の必須元素と一部では認められているのだが,まだ歴史が浅く,一般化していないためである。

一方,食事によるマグネシウム摂取量が糖尿病などメタボリックシンドローム予防に効果があることはよく知られている(横田,2006) 。

4.マグネシウムのガン増殖抑制メカニズム

また「がん」については,日本の国立がんセンター予防研究部は,2011年に「マグネシウム摂取は日本人男性の大腸がん発症を抑制する可能性がある」との疫学論文を発表している。

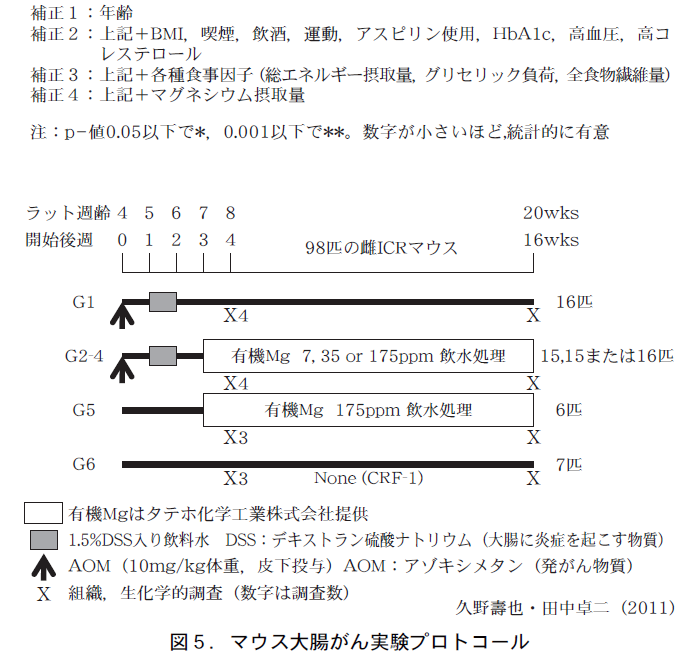

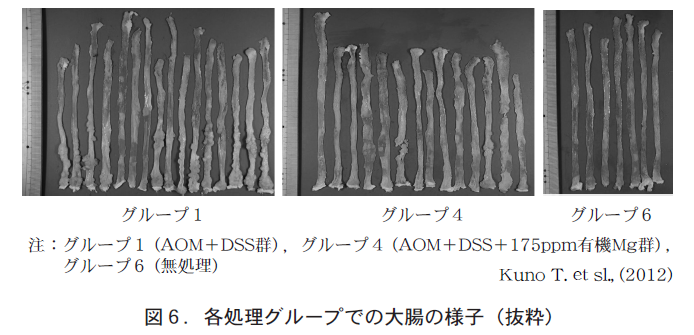

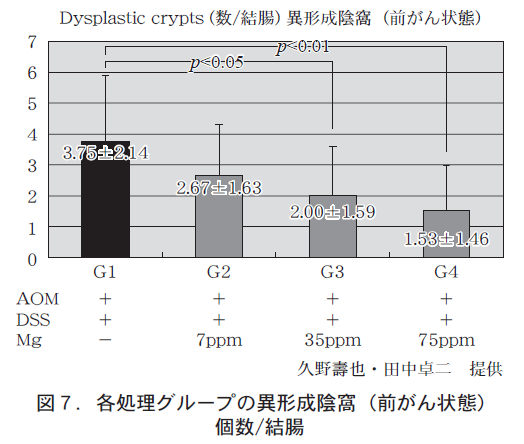

そこで次に,元金沢医科大学医学部教授(現岐阜市民病院)田中卓二先生らのマウスでの見事なデータを紹介したい(Kuno T., et al., 2012) 。図5に実験方法を示す。そして図6に結果を示す。

写真の長い一つ一つがマウス一匹の大腸で下部の肛門に近いところにがん組織ができており,ぶつぶつを肉眼でも見ることができる。図7に各種調査の一例を示す。前がん状態の個数だが,重要なことは与えたマグネシウムの濃度(量)に応じてがん抑制効果が高くなっていることである。このことをドーズレスポンスと言うが,見事にマグネシウム摂取のがん抑制効果を示している。

筆者がこの写真を入手した当時(久野・田中,2011)は,マグネシウムがなぜ,このようにがんにまで効果を示す機作が全く想像すらできなかった。

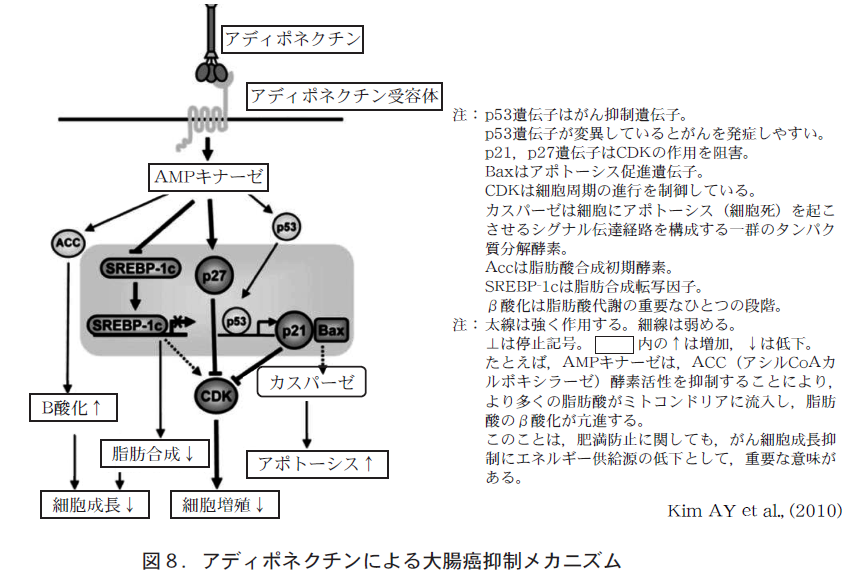

しかし,アディポネクチンががん増殖を抑制するとの事実がわかれば,キーワードを英語で入力すると多くの論文を見つけることができる。たとえば,Kimら(2010)は詳しいがん抑制メカニズムを図8のように示している。

アディポネクチンがAMPキナーゼを活性化し,p53ガン抑制遺伝子(pはタンパク質の意味,分子量53,000のタンパク質を作る)を活性化し,p21,p27遺伝子が細胞周期を動かしているCDK(細胞周期を移行させるためのエンジンとして働くタンパク質のサイクリン依存性キナーゼ)の働きを停止させ,図8の右下のようにカスパーゼを活性化して,がん細胞をアポトーシス(細胞死)させている。

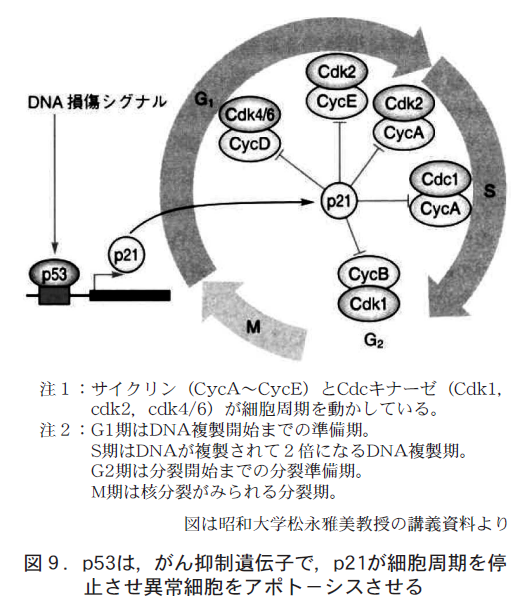

このp21が細胞周期を停止している様子は現在の大学2年生程度の生物の教科書に出ている。図9を参考に見てほしい。

細胞周期については高校時代の生物で習ったことを思い出してほしい。長寿ホルモンの多い正常な生体であれば,細胞周期の初期段階から,異常なDNA複製をしたものをチェックし,修復したり,修復不可能であれば,細胞周期が最後まで回らないで,停止させる力が働き,がん細胞が増殖しないように守ってくれている。

5.アディポネクチンが循環器疾患に関与するメカニズム

先ほどの図8や図9の細かい内容は,土や肥料が専門の方は,理解できなくてもかまわない。しかし,人体は「がん」のような遺伝子配列の間違った細胞が増殖するのを抑制できるメカニズムが備わっていることは知ってほしい。いずれ,機会があれば紹介するが黒人は日射量の少ない地域で生活すると「がん」を発症しやすい(NHK取材班,2013) 。ビタミンD不足のためだが,ビタミンDも図9のどこかで働き,遺伝子の異常になった細胞を崩壊する働きがあるそうだ。ホウ素もがん抑制作用があるのだが,ビタミンDを介して働いているそうだ(Pizzorno L, 2015) 。

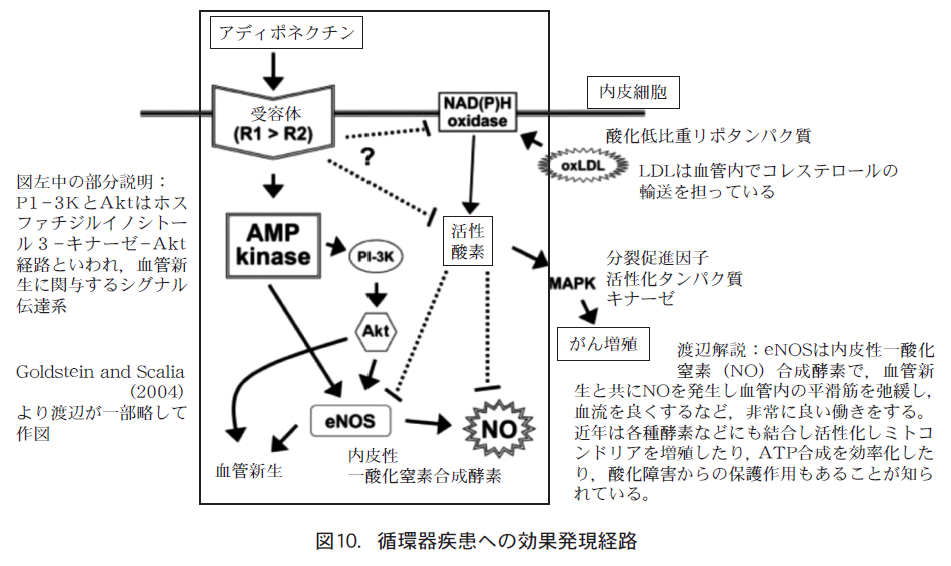

さて,アディポネクチンが循環器疾患にも予防効果があることはすでに記述したがそのメカニズムも図10のように明らかになっている。

血管新生等で重要な働きをする内皮性一酸化窒素合成酵素(eNOS)がアミノ酸であるL−アルギニンから一酸化窒素(NO)を発生するのだが,実はeNOSは,酸素のないところでは働けない。そこで,必要となるのが緑葉野菜に多く含まれる硝酸イオンである。硝酸イオンは唾液中バクテリアによって亜硝酸イオンになるが,血流に乗って酸素の少ない末梢血管にたどり着くと還元を受け,NOSの代わりに一酸化窒素(NO)を放出してくれる。eNOSは,アディポネクチン合成にも大きな役割をしているとの報告もある(Koh EH, et al., 2010) 。しかも亜硝酸自身がキー酵素であるAMPキナーゼを活性化することも既に明らかになっている(Mo L., et al., 2012,Shiva S., 2013) 。

琉球大学の筒井正人教授達は,『マウスに硝酸イオンを含まない餌をあたえていると3ヶ月後には内臓脂肪蓄積,高脂血症,耐糖能障害を示す程度だが,18ヶ月後には肥満,高血圧,インスリン抵抗性,血管機能障害(アセチルコリンによる内皮依存性弛緩反応の低下)を来たし,22ヶ月後には急性心筋梗塞を含む心血管病によって心臓突然死を引き起こすことを明らかにしている。さらに,これらの症状は硝酸ナトリウムの同時投与で予防出来ることを示し,動物の健康維持に硝酸イオンは必須であることを世界で最初に示すことに成功している。また,これらの症状発現の機序にはeNOS,アディポネクチン両者の低下,および腸内細菌叢の異常が関与していることも明らかにされている(Kina-Tanada M., et al., 2017) 』。いづれ皆様にデータでお示ししたい。

Summary

人の健康は食事だけでなく,運動も必須であるが,その作用機作は食事からのマグネシウム,ケイ素,硝酸イオンも全て運動と同じようにアディポネクチン(長寿ホルモン) ,AMPキナーゼ活性化を共通の経路としていた。そして,その効果は図3に示すようにあらゆる臓器の疾患に保護作用を示す。私は,食事と運動とが同じ経路で作用していること,がん抑制効果までもが同じような経路で効果を示す,専門分野の方々にはアタリ前の真実に今更ながら驚いている。物理法則がシンプルなことは,中学〜高校生時代に学んだが,生物界も意外とシンプルな法則にしたがっているようである。

『ただ,東大のグループが作ったアディポネクチンの作用がないマウスでも,運動の効果は野生型同様に生じている。よって運動の機序にアディポネクチンを絡めて議論することは好きではない』との,徳島大学宮本理人助教からの御意見もいただいている。筆者もAMPキナーゼを中心とした方が良いのではないかと思い,図3にAMPキナーゼを補足した。

また,ケイ素がオステオカルシン(骨ホルモン)遺伝子発現に関与(Reffitt DM, et al., 2003)することは古くから知られていたが,平成29年2月15日のNHK「ガッテン」では,骨ホルモンは運動と共に,多数の臓器に健康効果を示すことが放映されていた。

私達の専門である硝酸イオンや各種ミネラルが,運動と共に人の健康に役立っていることは確かである。

参考文献(主要なもののみ)

●Goldstein BJ and Scalia R, (2004)

Adiponectin:A novel adipokine linking adipocytes and vascular function. J Clin Endocrinol Metab.89, 2563-2568.

●Gregg EW, et al., (2003)

Relationship of changes in physical activity and mortality among older women, JAMA, 289,2379-2386.

●Kim AY, et al., (2010)

Adiponectin represses colon cancer cell proliferation via adipo R1- and -R2- mediated AMPK activation, Mol Endocrinol, 2010, 24, 1441-1452.

●Kina-Tanada M. et al., (2017)

Long-term dietary nitrite and nitrate deficiency causes metabolic syndrome, endothelial dysfunction, and cardiovascular death in mice, Diabetologia,60, 1138-1151.

●Koh EH, et al., (2010)

eNOS plays a major role in adiponectin synthesis in adipocytes, Am J Physiol Endocrinol Metab 298, 846-853.

●久野壽也・田中卓二(2011)

有機マグネシウムは,炎症関連大腸がんを抑制する,

マグネシア・ミュー,7月号,4-8.

●Kuno T., et al., (2012)

Organomagnesium suppresses inflammation-associated colon carcinogenesis in male Crj: CD-1 mice .Carcinogenesis. 34, 361-369.

●Loh BI.et al., (2013)

Plasma adiponectin concentrations are associated with dietary glycemic index in Malaysian patients with type 2 diabetesAsia Pac J Clin Nutr, 22 ,241-248.

●Maehira F, et al., (2011a)

Soluble silica and coral sand suppress high blood pressure and improve the related aortic gene expressions in spontaneously hypertensive rats, Nutr Res, 31, 147-156.

●Maehira F, Ishimine N, Miyagi I, Eguchi Y ,Shimada K, Kawaguchi D, Oshiro Y. (2011b)

Anti-diabetic effects including diabetic nephropathy of anti-osteoporotic trace minerals on diabetic mice, Nutrition, 27 ,488-495.

●Mo L, et al., (2012)

Nitrite activates AMP kinase to stimulate mitochondrial biogenesis independent of soluble guanylate cyclase,Free Radical Biology and Medicine, 53 ,1440-1450.

●NHK取材班(2013)

病の起源,がんと脳卒中,宝島社.

●Pizzorno L, (2015)

Nothing boring about boron,Integrative M., 14, No. 4, 35-48.

●QI L, et al., (2005)

Dietary glycemic index ,glycemic load, cereal fiber, and plasma adiponectin concentration in diabetic men,Diabetes Care, 28, 1022-1028.

●理化学研究所・東京大学(2015)

糖・脂質代謝に重要なアディポネクチン受容体の立体構造を解明,

報道発表資料,4月9日

http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150409_1/

●Reffitt DM, et al., (2003)

Orthosilicic acid simulates collagen type 1 synthesis and osteoblastic differentiation in human osteoblast-like cells in vitro. Bone, 32, 127-135.

●Shiva S, (2013) Nitrite: A physiological store of nitricoxide and modulator of mitochondrial function, Redox Biology, 1, 40-44.

●Weitzberg E(1) and Lundberg JO, (2013)

Novel aspects of dietary nitrate and human health,Annu. Rev. Nutr. , 33, 129-159.

●山内敏正ら(2013)

アディポネクチン受容体を活性化する低分子化合物AdipoRonの取得,

ライフサイエンス新着論文レビュー,

http://first.lifesciencedb.jp/archives/8049

●横田邦信(2006)マグネシウム健康読本,現代書林.